ExcelのIF関数は、条件分岐を実現するための強力な機能です。与えられた条件に基づいて異なる結果を返すことができ、データの分析や処理において非常に便利です。この記事では、IF関数の基本的な使い方から、より複雑な条件分岐のテクニックまでを解説します。初心者から上級者まで、誰でも理解できるようにわかりやすく説明していきますので、ぜひ最後までお読みいただいて、Excelでの条件分岐の技巧をマスターしましょう。

Excel IF関数の使い方【条件分岐】の基本と応用

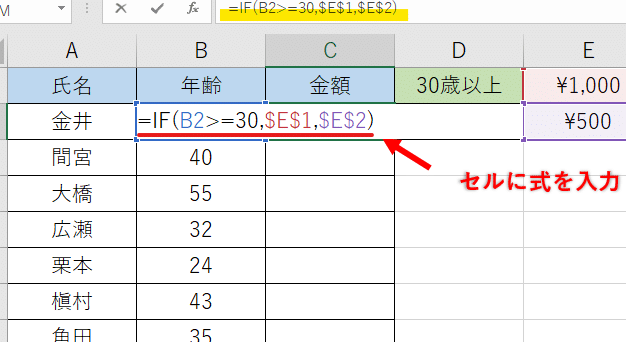

ExcelのIF関数は、指定した条件に基づいて異なる値を返すことができる非常に便利な関数です。この関数を活用することで、データの条件分岐を効率的に行うことが可能です。

IF関数の基本構文

IF関数の基本構文は以下の通りです。

| 関数 | =IF(条件, 真の場合の値, 偽の場合の値) |

条件が真(True)の場合は「真の場合の値」が、偽(False)の場合は「偽の場合の値」が返されます。

条件の指定方法

条件は、数値、文字列、式など様々な形で指定することができます。例えば、セルの値が50以上であれば「合格」、そうでなければ「不合格」という条件分岐を行う場合は、以下のように記述します。

| 例 | =IF(A1>=50, 合格, 不合格) |

複数の条件を指定する

IF関数を入れ子にすることで、複数の条件を指定することができます。例えば、点数が80以上であれば「優」、60以上80未満であれば「良」、60未満であれば「可」という条件分岐を行う場合は、以下のように記述します。

| 例 | =IF(A1>=80, 優, IF(A1>=60, 良, 可)) |

IF関数と他の関数の組み合わせ

IF関数は、SUMやAVERAGEなどの他の関数と組み合わせて使用することができます。例えば、セルの値が正の場合は合計を返し、負の場合は0を返す場合は、以下のように記述します。

| 例 | =IF(A1>0, SUM(A1:A10), 0) |

IF関数の注意点

IF関数を使用する際には、以下の点に注意してください。 – 条件は正確に指定する必要があります。条件が正確でない場合、期待通りの結果が得られません。 – 真の場合の値と偽の場合の値は、同じデータ型(数値、文字列など)である必要があります。 – 入れ子にしたIF関数は、深すぎると読みにくくなりますので、適切な範囲で使用することが望ましいです。

ExcelのIF関数の分岐上限はいくつですか?

この質問に対する答えは、ExcelのIF関数は最大で64個の分岐まで許可されています。

IF関数の基本構文

IF関数は条件式に基づいて値を返す関数であり、その基本構文は以下のとおりです。

- IF(logical_test, value_if_true, value_if_false)

- logical_test: 条件式を指定します。TRUEまたはFALSEを返す必要があります。

- value_if_true: 条件式がTRUEの場合に返す値を指定します。

- value_if_false: 条件式がFALSEの場合に返す値を指定します。

分岐のネスト

IF関数は最大64個の分岐をネストできますが、過度のネストは式の可読性を低下させるため、一般的には推奨されません。

- 分岐のネストは、IF関数のvalue_if_false部分に別のIF関数を指定することで実現できます。

- ただし、ネストが深くなりすぎると式が複雑になり、エラーが発生しやすくなるため注意が必要です。

- 分岐が多い場合には、VLOOKUP関数やINDEX関数とMATCH関数の組み合わせなど、他の関数を使用することで簡潔に表現できる場合があります。

IF関数の代替手段

分岐が多い場合や、条件によって返す値が多い場合には、IF関数の代わりに以下の関数を使用することを検討してください。

- VLOOKUP関数: 検索値に基づいて表から対応する値を返すことができます。

- INDEX関数とMATCH関数の組み合わせ: 二次元の表から指定された行と列の交差点の値を返すことができます。

- CHOOSE関数: 指定されたインデックス番号に基づいて複数の値から1つを選択して返すことができます。

ExcelのIF関数で複数条件に対応するにはどうすればいいですか?

IF関数の基本構文

IF関数は、与えられた条件が真か偽かによって、異なる値を返すことができます。基本構文は以下のとおりです。

- =IF(条件, 真の場合の値, 偽の場合の値)

- 条件: 判定を行う条件を指定します。

- 真の場合の値: 条件が真の場合に返す値を指定します。

- 偽の場合の値: 条件が偽の場合に返す値を指定します。

複数の条件を組み合わせる

IF関数をねっとりして複数の条件を組み合わせることができます。以下の方法があります。

- 入れ子構造: IF関数の中に別IF関数をネストすることができます。

- AND関数やOR関数との組み合わせ: 複数の条件をANDまたはORで繋げて、より複雑な条件判定を行うことができます。

- IFERROR関数との組み合わせ: エラーが発生した場合に代替値を返すことができます。

具体的な例

以下は、複数の条件を組み合わせたIF関数の具体的な例です。

- 入れ子構造:

=IF(A1>10, 大, IF(A1<5, 小, 中)) - AND関数との組み合わせ:

=IF(AND(A1>10, B1>20), OK, NG) - OR関数との組み合わせ:

=IF(OR(A1>10, B1>20), OK, NG)

Excelで条件分岐の判断を行う関数はどれか?

Excelで条件分岐の判断を行う関数は、IF関数です。IF関数は、指定された条件が真の場合と偽の場合とで異なる値を返すことができます。条件によって結果を変えることができるため、データの分析や判定を行う際によく使用されます。

IF関数の基本構文

IF関数の基本構文は以下の通りです。

- IF(条件, 真の場合の値, 偽の場合の値)

- 条件には、比較演算子(=, , >, =, <=)を使用して式を記述します。

- 条件が真(True)の場合、真の場合の値が返されます。

- 条件が偽(False)の場合、偽の場合の値が返されます。

IF関数の応用例

IF関数は様々なシチュエーションで使用することができます。以下に、いくつかの応用例を示します。

- 単純な条件判断:セルの値によって結果を変えること。

- 複数の条件を組み合わせた判断:AND関数やOR関数と組み合わせて、複数の条件を満たす場合の判断を行う。

- 条件による文字列の返却:条件を満たす場合に特定の文字列を返すことができる。

IF関数と他の関数の組み合わせ

IF関数は他の関数と組み合わせて使用することができます。以下に、IF関数と組み合わせてよく使われる関数を紹介します。

- AND関数・OR関数:複数の条件を組み合わせて判断を行う際に使用される。

- SUM関数・AVERAGE関数:条件に基づいて合計や平均を計算する際に使用される。

- VLOOKUP関数・HLOOKUP関数:条件に基づいて表内のデータを検索する際に使用される。

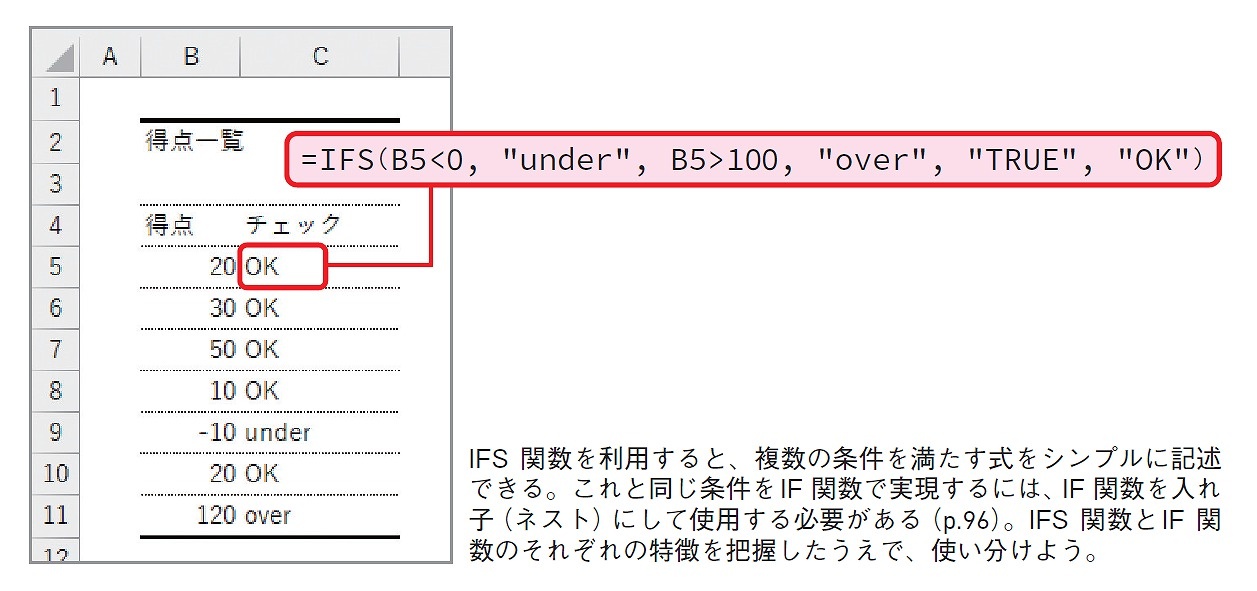

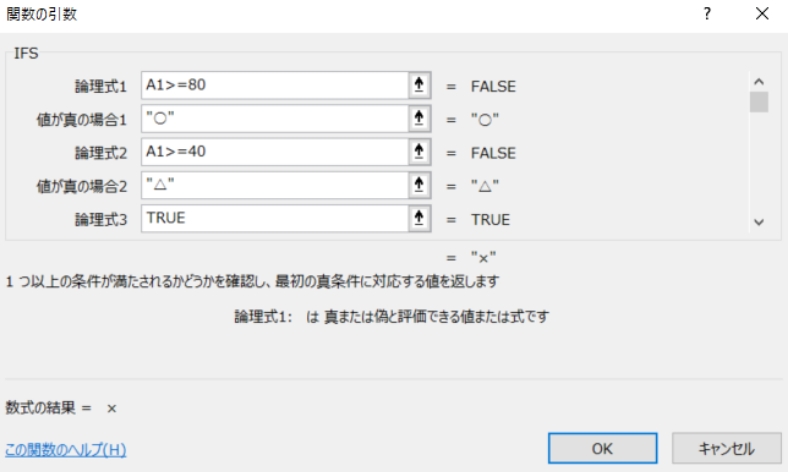

IF関数とIFS関数はどう使い分けますか?

IF関数とIFS関数の使い分けは、主に以下の違いによって決定されます。

条件式の数

IF関数は、1つの条件式のみを評価することができます。一方、IFS関数は、複数の条件式を評価できるため、より複雑な条件判定が可能です。

- IF関数:1つの条件式のみ評価

- IFS関数:複数の条件式を評価

- 条件式が1つだけの場合は、IF関数を使用することが一般的です。

式の簡潔さ

IFS関数は、複数の条件式を一度に評価できるため、式が簡潔になります。IF関数で複数の条件式を評価する場合、ツリー状にネストさせる必要があり、式が複雑になりがちです。

- IF関数:複数の条件式を評価する際、ツリー状にネストさせる必要がある

- IFS関数:複数の条件式を一度に評価できるため、式が簡潔になる

- 式の簡潔さを重視する場合は、IFS関数を使用することが望ましいです。

Excelのバージョン

IFS関数は、Excel 2016以降で使用可能です。そのため、古いバージョンのExcelを使用している場合は、IF関数を使用する必要があります。

- IF関数:すべてのExcelバージョンで使用可能

- IFS関数:Excel 2016以降で使用可能

- Excelのバージョンによっては、IF関数を使用する必要があるかもしれません。

詳細情報

ExcelのIF関数とは何ですか?

ExcelのIF関数は、与えられた条件に基づいて異なる値を返す論理関数です。IF関数は、セルの値が特定の条件を満たすかどうかに基づいて、ある行動を実行するかどうかを決定することができます。関数の構文は次のとおりです:IF(条件, 真の場合の値, 偽の場合の値)。条件が真の場合、真の場合の値が返されます。条件が偽の場合、偽の場合の値が返されます。

IF関数を使って、セルの値に基づいて別の値を返すにはどうすればよいですか?

IF関数を使って、セルの値に基づいて別の値を返すことができます。たとえば、セルA1の値が80以上の場合、「合格」と表示し、そうでない場合は、「不合格」と表示するには、次の式を使用します:=IF(A1>=80, 合格, 不合格)。この式では、A1の値が80以上であれば「合格」が返され、そうでない場合は「不合格」が返されます。

IF関数を使って、複数の条件を評価するにはどうすればよいですか?

IF関数をネストして、複数の条件を評価することができます。たとえば、セルA1の値が80以上であれば「優」、60以上80未満であれば「良」、60未満であれば「不可」と表示するには、次の式を使用します:=IF(A1>=80, 優, IF(A1>=60, 良, 不可))。この式では、まずA1の値が80以上であるかどうかが評価されます。もし80以上であれば、「優」が返されます。もし80未満であれば、次にA1の値が60以上であるかどうかが評価され、「良」または「不可」が返されます。

IF関数とVLOOKUP関数を組み合わせて使用するにはどうすればよいですか?

IF関数とVLOOKUP関数を組み合わせて使用することで、特定の条件を満たす場合にのみVLOOKUP関数を実行することができます。たとえば、セルA1の値が「果物」の場合にのみ、セルB1の値を基にして別のテーブルから対応する値を取得したい場合は、次の式を使用します:=IF(A1=果物, VLOOKUP(B1, C1:D5, 2, FALSE), )。この式では、まずA1の値が「果物」であるかどうかが評価されます。もし「果物」であれば、VLOOKUP関数が実行され、B1の値を基にして別のテーブルの対応する値が返されます。もしA1の値が「果物」でなければ、空の文字列()が返されます。